Sichere Versorgung? Nur mit Innovationen!

Warum die Welt Wirkstoffvielfalt dringend braucht – und was sie aktuell hemmt

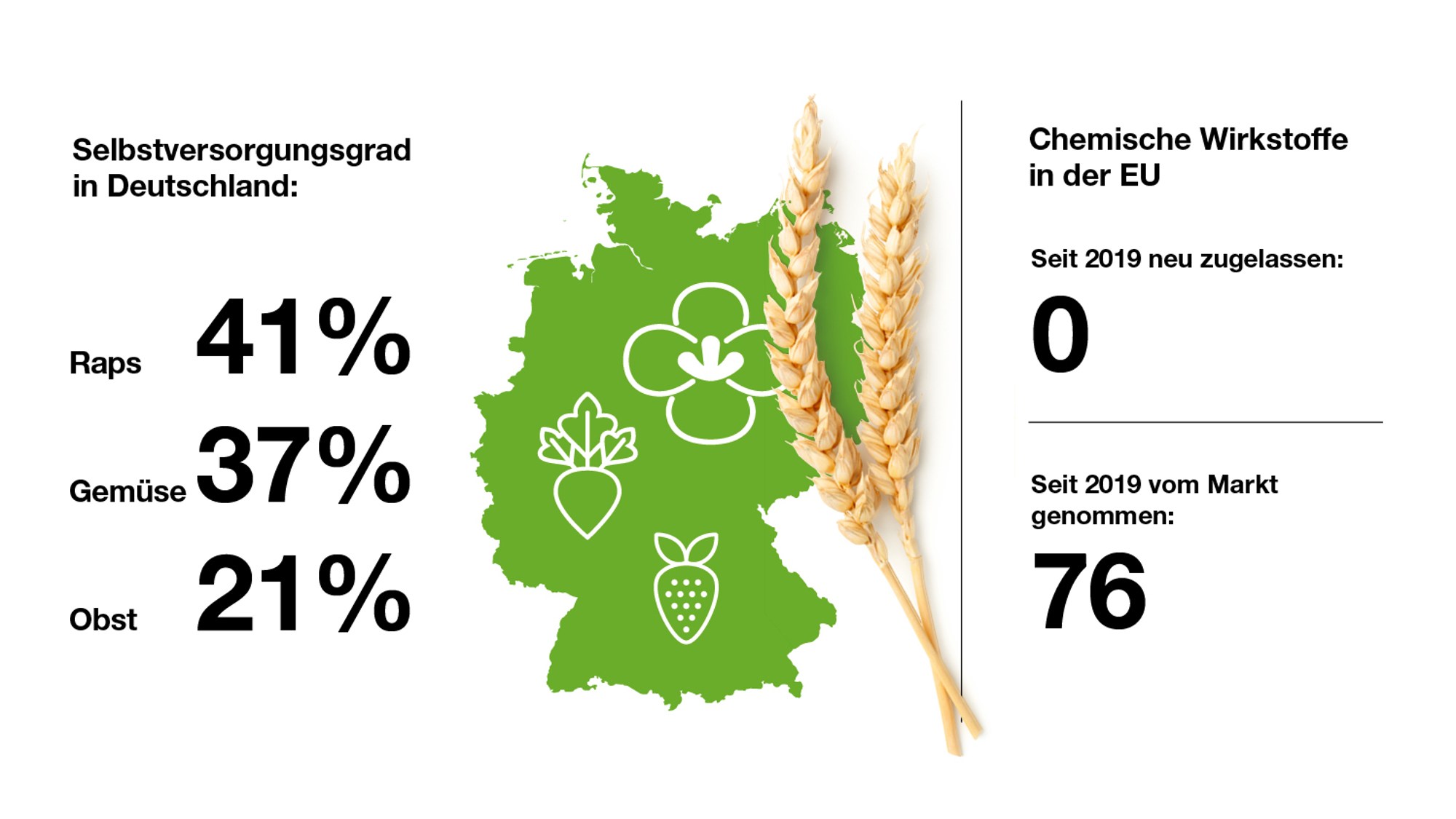

Regionale Herkunft ihrer Lebensmittel ist Verbrauchern wichtig. Doch der Selbstversorgungsgrad in Deutschland sinkt stetig. Selbst Getreide deckt nur noch knapp den heimischen Bedarf. Wie kann die Landwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben und die Menschen nachhaltig ernähren? Die Lösung: integrierter Pflanzenschutz mit innovativer Wirkstoffvielfalt! Doch genau die ist bedroht – durch den Zulassungsstau in den EU-Ländern.

Integrierter Pflanzenschutz – also die Kombination von biologischen, biotechnischen, pflanzenzüchterischen, anbau- und kulturtechnischen Maßnahmen – kann die nachhaltige Lebensmittelerzeugung sichern. Auch chemischer Pflanzenschutz ist ein Baustein: Wenn andere Maßnahmen nicht funktionieren oder wenn Landwirten die Zeit davonläuft. Er ergänzt die vorrangigen Maßnahmen – und ist somit Teil der Lösung.

Klimawandel, Resistenzen: Wir brauchen neue, innovative Wirkstoffe! Aber …

Es muss sichergestellt sein, dass der Landwirtschaft ausreichend geeignete Wirkstoffe zur Verfügung stehen. Gerade auch, weil die Herausforderungen zunehmen! Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung von neuen Schädlingen, Krankheiten, Unkräutern und Ungräsern. Resistenzen nehmen zu, ob zum Beispiel beim Ackerfuchsschwanz, bei Weidelgras oder der Kamille.

Für ein wirksames Resistenz-Management sind drei Wirkstoffe pro Indikation (Krankheit, Schädling oder Schadpflanze) notwendig. Dies ist oft nicht mehr der Fall. Gegen die Schwarze Sauerkirsch-Blattlaus – ein Schädling im Obstbau – ist zum Beispiel nur noch ein Mittel zugelassen, gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Kopfsalat ein einziger Wirkstoff (ohne Glyphosat).

Die Schilf-Glasflügelzikade bedroht den Anbau von Kartoffeln und Zuckerrüben; der letzte insektizide Wirkstoff wurde in der EU 2016 zugelassen. Gegen den Rapserdfloh gibt es aktuell 7 Wirkstoffe, 2027 werden es nur noch 3 sein.

Immer weniger Wirkstoffe in der EU:

- Weltweit werden pro Jahr 1 bis 2 chemische Wirkstoffe genehmigt. In der EU dagegen seit 2019 kein einziger.

- Im selben Zeitraum liefen EU-weit bei 76 chemischen Wirkstoffen die Zulassungen aus und wurden nicht mehr erneut genehmigt.

- Biologische Alternativen sind nicht vorhanden, nicht verfügbar oder nicht geeignet (weil sie nicht das benötigte Wirkprofil haben).

- Fallen Mittel weg, bleibt nur noch die Notfallzulassung. Sie wird immer öfter zum Normalfall. Doch sie erschwert die Planung für alle Beteiligten: Landwirtschaft, Handel und Hersteller.

Wie lange dauern Zulassungsverfahren? Beispiel LUXIMO® in UK und der EU

In Deutschland sind inzwischen rund 1.200 tha Weizenfläche mit Ackerfuchsschwanz oder Weidelgras belastet. Die Notfallfläche wird auf 400 tha geschätzt. LUXIMO® ist ein innovativer Wirkstoff mit völlig neuartiger Wirkweise; er kann das Resistenzproblem lösen. In UK (Großbritannien + Nordirland) ist LUXIMO® schon seit 2022 auf dem Markt. In EU27 steckt der Wirkstoff in der Zulassung fest; mit einer Markteinführung ist erst 2027 zu rechnen.

Unsere Position: Eine sichere, nachhaltige Versorgung erfordert in der EU ...

- Wirkstoffvielfalt im Pflanzenschutz, zum Beispiel für das Resistenz-Management und die Bekämpfung von neuen Schädlingen.

- Wirkstoff-Innovationen – und ein innovationsfreundliches Zulassungssystem, berechenbar, unbürokratisch und europaweit – ohne nationale Sonderwege.

- Es gibt ausreichend Innovationen in der Pipeline. Wir müssen wegkommen vom Notfall-Modus und hin zur Regelzulassung! BASF achtet bei der Erforschung und Entwicklung von neuen chemischen Wirkstoffen auf ein gutes Umweltprofil und geringe Wirkstoffmengen.

- innovative digitale Lösungen wie den xarvio® FIELD MANAGER, die u. a. dazu beitragen, die Menge an ausgebrachtem Pflanzenschutzmittel zu verringern – um bis zu 70 Prozent!

- Initiativen wie das BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit, um die Artenvielfalt in intensiv genutzten Agrarlandschaften zu steigern.

- politische Rahmenbedingungen für die Industrie und die Landwirte, um mehr Planungssicherheit zu geben.

- Wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen in Beratung, Zulassung und Agrarpolitik – und keine ideologisch getriebenen Entscheidungen.